|

| История науки | Биографии | Открытая наука | Исследования | Автодром | Библиотека |

Тринадцатый номер - алюминийАлюминий — элемент № 13, занимающий в таблице Д.И.Менделеева отведенное ему место в третьем периоде и в третьей «а» группе со всеми вытекающими отсюда последствиями: два электрона на внешней s-оболочке, еще одни на р. Оттого традиционная степень окисления — 3. В виде простого вещества алюминий — легкий серебристо-белый металл, кристаллической решетке которого свойственна гранецентрированная кубическая структура, что тоже естественным образом сказывается на свойствах изделий из алюминия — как чистого, так и технического. Последний в обычных условиях практически всегда покрыт тонкой оксидной пленкой, предохраняющей изделия из алюминия и его сплавов от дальнейшего окисления. Визитная карточка химического элемента Алюминий

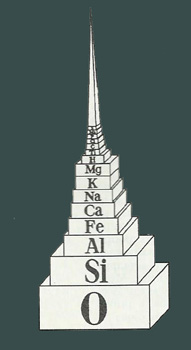

Алюминий — один из самых распространенных на Земле элементов. Во многих справочных и популярных изданиях можно встретить изображение, напоминающее монумент с четырехугольным основанием: кларки элементов, соответствующие их распространенности в земной коре, по Ф.У.Кларку. Был такой американский геохимик (1847 — 1931), очень известный. Это он первым обобщил разрозненные сведения о содержании всех элементов во всех горных породах, и числа, отражающие концентрации элементов в земной коре на глубине до 16 км, были названы в его честь. Многие кларки были впоследствии уточнены другими геохимиками, но сооружение, воспроизведенное на этой странице, можно считать графическим памятником Франку Уиглсуорту Кларку.

Памятником, в котором, заметим, третий снизу большой моноблок построен из атомов элемента № 13. Как видим, лишь два элемента — кислород и кремний — распространены на нашей планете больше, чем алюминий, а из металлов он — первый. Несмотря на это, металлический алюминий был впервые получен лишь в 1825 г. известным датским физиком Гансом Христианом Эрстедом (1777 — 1851). Незадолго до него пытался получить алюминий разносторонний экспериментатор и мужественный человек, британец сэр Хэмфри Дэви (1778 — 1829). Не получилось. Ему на этот раз не помог и вольтов столб... Есть, впрочем, довольно зыбкие основания считать, что Эрстед и Дэви не были первыми. Из одной популярной книги в другую ходит история о некоем древнем изобретателе, принесшем некоему владыке легкую серебристую чашу, очень похожую по описаниям на сосуд из высокочистого или свеженадраенного алюминия. А владыка тот велел изобретателя казнить, боясь, как бы не обесценилось его, владыки, серебро... Скорее всего, это не более чем красивая легенда. Что же касается соединений этого элемента, то с ними имели дело даже первобытные люди: ведь и им наверняка доводилось поскользнуться на мокрой глине. А оксид Al O, недаром называют глиноземом. Глинозема А1203 в глинах, даже белых и огнеупорных, как правило, не больше 40%, обычно же — до тридцати Глины — это мелкодисперстные осадочные породы, состоящие в основном из глинистых минералов и обладающие способностью образовывать с водой пластичное тесто, которое, высыхая, сохраняет приданную ему форму. У глинозема же и физические свойства другие, а как у химического соединения определенного состава — два атома алюминия на три кислорода — есть и другие названия: корунд, например. Так что не очень правы или даже совсем не правы были и те наши соотечественники и предшественники, кто, ратуя за чистоту языка, предлагали переименовать алюминий в глиний (см., например, 15-й том Энциклопедического словаря братьев Гранат). Существующее название элемента № 13 произведено от латинского названия другого его соединения — алюминиевых квасцов, применявшихся красильщиками еще за пять веков до Рождества Христова и называвшихся по-латыни alumen. Свидетельства тому можно найти, например, в «Естественной истории» Плиния Старшего. История открытия алюминияЭрстед выделил алюминий из глинозема, удачно сочетая химические и физических воздействия на вещество. Содержащийся в оксиде металл можно высвободить, отняв у него кислород. Эрстед смешивал глинозем с восстановителем. Этого оказалось мало. Смесь раскаляли и пропускали через нее газообразный хлор. В результате получался, конечно, не алюминии. а лишь его хлорид. Нагрев этой соли с амальгамой калия приводил к тому, что калий взаимодействовал с хлором, а алюминий переходил в амальгаму — сплав-соединение с ртутью. Оставалось разложить амальгаму нагреванием, что и сделал Эрстед. Однако его метод, сложный и связанный с огромными энергозатратами и ядовитыми веществами (хлор. ртуть), был негоден ни для промышленности, ни, строго говоря, для науки: металл получился сильно загрязненный. Спустя три десятилетия французский химик Анри Этьенн Сент-Клер Девиль разработал первый промышленный способ производства алюминия, основанный на вытеснении элемента № 13 металлическим натрием из двойного хлорида натрия и алюминия. Тоже энергоемко, тоже связано с вредностями, но все же за 36 лет, с 1855 по 1890, способом Сент-Клер Девиля были получены первые 200 тонн металлического алюминия, и Наполеон III — последний император Франции — мог позволить себе иногда едать не на злате-серебре, а на алюминии. Алюминиевой ложкой. Как мы с вами в какой-нибудь институтской столовой. Путь алюминия в технику только-только начинался, и причины этого — в свойствах алюминия и некоторых его соединений, прежде всего, глинозема. Выделить его, скажем, из глины и других распространенных пород, разлучить с диоксидом кремний SiO и прочими оксидами — дело достаточно сложное. Проще оказалось выделить глинозем из боксита — довольно распространенной, обычно красно-бурого цвета горной породы, получившей свое название в честь местности Ле-Бо на юге Франции. Боксит содержит до 60% оксида алюминия, но главное его достоинство и отличие в том, что соотношение оксидов алюминия и кремния в нем всегда в пользу глинозема. Боксит и стал главным сырьем для производства глинозема. Но как с наименьшими или хотя бы приемлемыми затратами восстановить Al из оксида? В обычных условиях этот оксид химически инертен, не гигроскопичен, нерастворим в воде. Заставить вступить его в химические реакции с едкими мелочами можно, но лишь при 100 градусной температуре образуются растворимые в воде алюминаты щелочных металлов. Но при электролизе этих растворов можно получить лишь исходные вещества, но не чистый алюминий. Электролиз же глинозема затруднен из-за его состава, тепловых и термодинамических свойств. Достаточно упомянуть температуру плавления: 2050'С. Тем не менее 1886 год стал в истории алюминия переломным. В тот год практически одновременно и независимо друг от друга два очень молодых ученых, не знавших, к счастью, про многие подводные камни в характере алюминия и его соединений, нашли один и тот же, по сути, способ превратить алюминий в промышленно значимый металл. Это были француз Поль Эру и американец Чарлз Мартин Холл. Они выяснили, что глинозем достаточно хорошо растворяется в расплавленном криолите (он же фтороалюминат натрия), и a при электролизе этого раствора на катоде оседает достаточно чистый алюминий. Важно, что температура плавления криолита — всего 1009'С, а при 1050'С он способен растворить 16% оксида алюминия. Более того, у эвтектической смеси фтороалюмината натрия с 10% оксидом алюминия, точка плавления еще ниже — 962'С. Согласитесь, тысяча градусов энергетически (и экономически, и технически) куда более доступна, нежели две. Открытие Эру и Холла открыло алюминию дорогу в технику.

Но прежде чем заработали во всю мощь многочисленные алюминиевые производства во всех промышленно развитых странах мира, инженерам и исследователям пришлось решить еще множество проблем: выявить оптимальные характеристики тока, наладить производство синтетического криолита — природного оказалось недостаточно, выбрать оптимальные материалы для анодов и катодов, их конфигурацию, конструкцию электролитических ванн. Алюминий в биосистемахЛюбопытно такое сопоставление: в тверди земной (земной коре) каждый двенадцатый атом — алюминия, в воде же морей и океанов его концентрация в 40000000 раз меньше, около 2 микрограммов на литр, и лишь половина этих атомов находится в подвижной форме и, следовательно, может попасть в глубь живых организмов Вот почему биохимики относят алюминий к микроэлементам, так же, как и другой распространенный элемент литосферы - кремний. Подмечена, правда, такая закономерность: соотношение алюминия и кремния в живых организмах сильно меняется по мере продвижения по ступеням эволюции. В микроскопических водорослях — фитопланктоне — больше кремния, чем алюминия, а вот в водорослях немикроскопических — макрофитах — преобладает уже последний. У стоящих еще выше моллюсков на лестнице эволюции содержание алюминия в 17 раз больше, чем кремния, а у рыб (еще выше) — уже почти в 300. Но и при этом алюминий не перестает быть «рядовым-необученным» (читай, «не-» или «недоизученным»), самым что ни на есть второразрядным микроэлементом. Немного его и в организме высших млекопитающих, в том числе человека: 10-' — 10-'%. Есть он у нас в печени, некоторых железах — щитовидной и поджелудочной, но функции его так окончательно и не выяснены. Другое дело – растения. Там его тоже немного: 4 мг/кг в сухом веществе картофеля, 46 мг/кг — репы. Но именно в растениеводства роль алюминия, окажись он в доступной для усвоения растениями форме, становится отрицательной. Реагируя с находящимися в почве фосфатами — важнейшими элементами питания растений, алюминий связывает их в нерастворимые соединения. Об этом приходится думать из-за кислотных дождей, в результате которых часть вечно связанного алюминия переходит в подвижные формы, и тут уж он сам выбирает себе партнеров для взаимодействия. Фосфаты — среди предпочтительных. Снижает он, по некоторым данным, и активность азотфиксирующих бактерий. Когда в результате кислотных дождей концентрация алюминия в природных водоемах и почвах стала расти, это сказалось на численности популяций живых организмов, населяющих внутренние водоемы скандинавских стран, в научной литературе появился даже термин «алюминиевая болезнь». К счастью, человек и млекопитающие этой болезни не подвержены, а вот о прямых экологических последствиях некоторых побочных продуктов алюминиевого производства — СО, фторидов, жидких и твердых отходов переработки боксита и производства искусственного криолита — приходится говорить и писать как о причинах кардинального ухудшения нашей с вами среды обитания. В.Станцо Далее: Железо. Номер 26 Главная | Открытая наука | Алюминий. Номер 13

|

Курсы химии на Высших Бестужевских курсахПервые женщины-химикиРусские изобретения в залах ЭрмитажаИз истории советской калийной промышленностиИз истории содыИстория освоения космосаНесколько дат

Ковалевская Софья ВасильевнаСемья КюриБогдановская Вера ЕвстафьевнаБрюс Яков ВилимовичВолкова Анна ФедоровнаКурнаков Николай СеменовичЛермонтова Юлия ВсеволодовнаСемья Ласточкиных

Алюминий. Номер 13Железо. Номер 26Кальций в живой природеПриродные минералы кальцияРоль кальция в жизни животныхАвтоматическое пожаротушениеЭнология - наука о винеCтарые люди и технический прогрессИнтересно и короткоСамый маленький радиоприемникКак работает Нанорадио

Океан в опасностиДревние животные - теплокровные или нет?Алмазный слойЕдинство мира как проблема современной наукиЕдинство мира с точки зрения научного знанияУниверсальная симметрия и устойчивое равновесиеНоосфера - единство общества и природыЕдинство мира как методологическая проблема Исследование точек ЛагранжаКосмический бильярдНовые увеличители

Эйнштейн объяснял мне свою теорию каждый день, и вскоре я уже был совершенно уверен, что он ее понял.

Хаим Вейцман | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

© Волшебство науки, 2010-2025

Научные открытия, история науки, научные достижения, наука вокруг нас. Биографии великих учёных. Техника и технология через призму научных теорий. |

| |